推荐导读:组图:市井香港:让人迷恋的老味道(1)

火龙、街市:看百姓的香港

载有穿豹纹装兔女郎的巴士从寂静的海味街上穿梭而过,空气留有余香:酒精味、女郎的吆喝声、媚眼与飞吻……巴士向兰桂坊的方向开去,那是香港行的最后一个夜晚,那一刻我刚刚离开大坑,从观火龙的人群中缓过神来。而在几个小时前,我还晃悠在深水埗小电器市场,沉迷在八卦杂志关于深水埗市集猎艳的小道消息之中。在香港这种市井、民俗的转换之中,我突然有一种难以言喻的穿越感。

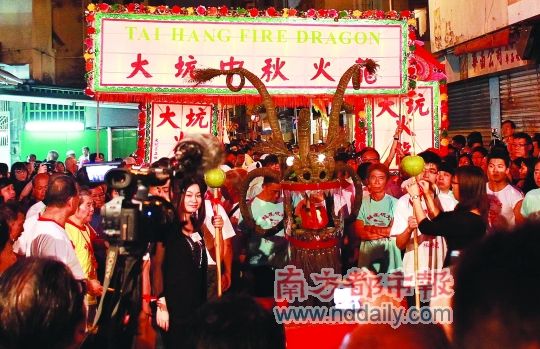

大坑舞火龙的场面很热烈。

现场1:民俗

大坑火龙 从“龙归沧海”到“飞龙在天”

大坑舞火龙的场面比想象中要更热闹一些。

开始听说傍晚6点多钟大坑一带就要开始封路,9月29日晚,我们几个赶紧在附近的茶餐厅吃个鸡翅快餐就到了现场。尽管去得早,但大坑各条街道都已经是人声鼎沸,来自四面八方的市民和游客早就聚集在各个街道口,等待火龙从身边走过。

时间好像拖慢了一些,在人群中站立了一个多钟,除了些许锣鼓声,还不见有“大动作”。据说舞火龙的前奏是比较平淡的,火龙在晚上6时左右就在大坑莲花宫点睛开光了,然后来到安庶庇街插香后起龙,接下来的具体路线是这样:先到浣纱街对嘉宾作致敬礼,多数会打龙饼(喜结龙团),之后会按传统游街(火龙会在大坑的街道上舞动),途经浣纱街、京街、新村街、铜锣湾道等,游街完毕会到浣纱街拔香和重新插香,后在浣纱街表演至10点左右。整个仪式可分为“火龙过桥”、“火龙缠双柱”、“彩灯火龙结团圆”三部分。

遗憾的是,我们没等到最后一部分完结,就率先撤离,因为人越来越多,很难抢到最佳观看位置。

带领舞龙的珠球是个插满香的沙田柚。

与舞火龙的盛大场面相比,我更感兴趣的是火龙的制作工艺。这集中了香港舞龙手工艺的传统特色:火龙全长67米,分成32节,先以粗麻绳扎成龙骨,再用稻草扎成(现改用珍珠草)龙身。龙头由藤条屈曲为骨架;龙牙以锯齿的铁片造成;双眼是手电筒;舌头是漆红的木片。带引舞龙的珠球是个插满香的沙田柚,一共两个。舞龙时,全条龙身都插上火红的长寿香,因为是在夜间舞动,所以更能显示出点点星火。以前节日完毕后,人们习惯把火龙抛下铜锣湾避风塘的海底,以示“龙归沧海”,但近年为免污染海水,于深夜用货车送到焚化炉去,于是就变作“飞龙在天”。

舞龙还有特别的讲究,比如舞龙健儿不论是否大坑居民均可参与,但只限男性,其实在现场也看到有很多女性参与舞龙盛会活动,但大都只以舞龙慈善大使的身份为市民服务。

火龙的龙身都插上火红的长寿香。

大坑舞火龙是非物质文化遗产

大坑舞火龙是香港铜锣湾大坑的传统习俗,最早于19世纪末出现,实际上由何时开始则无从稽考。2011年5月23日,大坑舞火龙被列入第三批中国国家级非物质文化遗产名录。据说于1880年,客家人聚集的大坑村发生瘟疫,多名村民病亡。舞火龙是为了祛除瘟疫,在中秋节前后连续三晚,即是农历八月十四至十六舞火龙,并且沿袭至今。舞火龙在香港日治时期停办过3年。

[其他民俗]

“打小人”习俗:产生于香港岛铜锣湾坚拿道西与轩尼斯道交界(鹅颈桥底),曾荣登美国《时代》杂志,获选为“20 0 9年亚洲最佳事物”。从港铁铜锣湾站A出口,沿罗素街向鹅颈桥方向步行5分钟。

[大坑联游]

大坑区内有很多小店,值得推荐的有:

feel so good Funiture及U nar Coffee Company:是一幢三级历史建筑,其古旧的外貌令建筑备受注目,近年经过活化,成为了区内新地标。地下是U nar Coffee Company,下午3时才营业。

GUGU Café:位于书局街之中,特色美食以及美咪自制甜品。甜品只有五款,但全部在铺头楼上的家里制作,连果酱都是家庭制作。

香港市井中传统砧板店。

现场2:市集

深水埗 香港另一个草根世界

记得几年前,曾经和同事到过深水埗买过对讲机。那时候没多大印象,感觉是一个需要赶紧办完事情即刻离开的地方,就像十年前去到广州的站西集市。这一次没有带任何买卖任务和目的性,就是闲逛,倒让深水埗给了我一种更加平民、亲切的感受。

有人说,走在鸭寮街这个普通的露天市场,就如走进时光隧道,因为它经历着香港电子产品的发展,我想说,它还经历了另一个香港人的爱情———我此次的同伴Michael杨,他自己说,他与其众多前女友的其中一个拍拖时,其中常有的节目就是到这里逛街,吃小吃。

这完全是香港另一个草根世界,比如被视为九龙的摩罗街,由新款手机、无线电、音响器材到旧电器、儿时游戏机、黑胶唱片等二手货品都有。那种说“这里的零件配件足够制造一艘太空船”的说法完全属实。

交通:港铁深水埗站C2出口即至。

香港街市有一种平民、亲切的感觉。

赤柱市集:周末这里总挤满前来购物的中外游人。市集内排列着各式小商品和货摊,贩卖皮制品、丝绸、羊毛和棉质衣物,还有中式工艺品、古董、腕表及纪念品等琳琅满目的商品,各式其适。在这里议价非常重要。

交通:于港铁铜锣湾站B出口,步往登龙街,转乘40线绿色小巴。

波鞋街:集合大量运动用品店的旺角“波鞋街”,本名花园街。位于花园街南段百余米的街道两旁,汇聚各国品牌的新潮运动鞋及球衣服饰,年轻旅客最爱往这里钻,寻找超值货品,一双名牌球鞋港币200多已有交易,还可以找到复刻版球鞋、限量版球鞋。

交通:搭乘地铁至旺角站,然后从E出口步行可抵达。

女人街:正名通菜街,只因这儿的摊档以售卖时装、饰品为主,满足了不同年龄层的女士而得名“女人街”。“女人街”旁的西洋菜南街以售卖相机、数码产品、手机及电器为主。

交通:从港铁旺角站E2出口,向奶路臣街方向步行两个街口。

海味街、药材街:在上环文咸西街至德辅道西一带,热闹的旧区内拥有多条专售传统货品的购物街,街上有约200间兼营零售以及批发业务的参茸海味店。德辅道西成为“海味街”,主要售卖鲍鱼、干贝、虾米、腊肉及腊肠等;高升街就是一条古老的“药材街”,是游客选购药材的首选之地;由文咸西街延伸到永乐街的是“参茸燕窝街”,开设了不少高档的参茸燕窝店,部分还供应自家制燕窝甜品。

交通:港铁中环下,C出口出来,步行10分钟左右可抵达。

北角春秧街市:北角曾是福建人聚居区域,早晚市人流拥挤叫卖吆喝震天,是香港地道庶民生活的最贴实写照。春秧街市可算是香港最奇特的街市之一,电车贯穿街市行使,除了一般的市场,还有售卖沙茶酱、线面和鱼蛋肉丸等。

交通:可在铜锣湾乘坐往北角方向的电车,在春秧街站下。

虾酱、鱼腥味:读港式乡愁

对都市边上世外桃源的那些香格里拉式的描绘一直颇为排斥,一来因为近些年小资生活成灾,人们的乡间情感需求格式化,二来因为在商业外衣伪装下的质朴已经包裹不住人性的贪婪和造作。所以对香港离岛行并没有抱太多关于自然美景方面的遐想。

我更加关注的是离岛人的本地生活,它是我们体验香港式生活不可分割的一部分。

唯心

港式乡愁

这是一个乡愁泛滥的年代。

城市的人们正在普遍卷入一种大众乡愁模式:开始的主旋律总是谋生求发展,背井离乡,后来物质先行,精神紧随其后,仪式上唾弃已经拥有的城市生活,转而对乡土的皈依。

于是,乡愁消费日渐强盛。

岛上的生活,诉说着一种亘古不变的世俗生活:本岛与离岛、喧嚣与宁静。

香港社会亦如此。随着新移民的增加,香港人的乡愁有增无减,这种乡愁是出入境口上浩浩荡荡的人流;而随着香港人北上置业生活,香港人的乡愁愈加多元,那种乡愁是太平山下永不落幕的万家灯火。

不知不觉,城市已经成为他们的故乡,这就是香港的新乡愁。

剖析这种乡愁心理并不是我此行的目的。当我跟添衣购物的大澳渔村妇女一起坐上开往大澳的离岛巴士时,鱼腥味熏得我这个来自海边的青年都有点不适应,也是那一刻,我才明白我到离岛,企图寻找的是一种只属于香港本土的港式乡愁。

岛上卖的小工艺品。

这种港式乡愁在香港的地理上呈现出简单的二元关系,它诉说着一种亘古不变的世俗生活:城市与农村、本岛与离岛、喧嚣与宁静、打工的年轻人与固守岛屿生活的老人。即使由于这种二元关系,在香港社会中也曾产生一种带地理歧视的称呼:比如大澳仔、南丫岛仔等。但这种二元关系在漫长的社会历程中无伤大雅,它们有时候对立,有时候相互依存。

尽管不用跋涉千里,只是经过一个小时之内的车程或船程就能够抵达离岛,但大澳渔村、南丫岛等却滋生了香港人难以割舍的本地乡土情怀,比如香港警匪片就常常有黑帮老大为躲避警察通缉、寻求东山再起,而来到离岛渔村或者寺庙避世的情节,还有被仇人所伤的表哥回乡下疗伤,最终爱上了单纯、没见过世面的表妹的故事。

这种港式乡愁不是罗大佑所唱的《乡愁四韵》的任何一种,不是“给我一朵腊梅香呀腊梅香,那母亲一样的腊梅香”,那是台湾式乡愁。

这种港式乡愁也不是香艳女郎穿着比基尼,在沙滩上晒太阳、调情、喝冰冻啤酒,也不是小资青年心血来潮到岛上开一家咖啡馆,然后成天扛着摄像机穿梭于乡间小路进行艺术创作,更不是带着都市人的优越感,长驱直入,到岛上挥霍金钱与荷尔蒙。

这种港式乡愁只是大澳小集市上怀旧麦芽糖与胜利虾酱厂带腥臭味的虾酱,只是到大澳叙旧的水警老兵与行走在石仔埗街上性格孤僻的老屌丝,也只是《大澳的天空》里平凡人的奋斗史、码头爱情以及“黑社会”的侠义和慈悲。

在大澳,棚屋聚居已经成为大澳地理的一部分。

专业审视

离岛不止一个,如何让每个离岛都有独特风情

旅游开发也时常是“左”、“右”两股势力的抗争。保守派认为:乡下终归应该维持乡下的风貌。激进派则认为:不赋予新外衣新形势,发展不可为。维持、发展总是伴随着破坏、毁掉而来,这种悖论常常导致过度开发,或者是开发不充分。香港离岛的旅游开发虽然不能说非常成熟和成功,但从另一角度或许可以为我们的旅游建设提供一个参考标准。细心观察可发现,离岛不止一个,各自在旅游发展方面有竞争之势,但旅游产品却并不冲突。长洲、大澳、南丫岛……每个离岛都有独特风情。长洲是民俗与商业结合得比较紧密的离岛,大澳则保留得更为简单、原始,南丫岛休闲味更浓,庆幸的是它们都有一个共同点:都有旅游商品店,但都不会小商品集市成灾,欺行霸市的事情也就相对较少。

现场1 大澳

住棚屋的人:陈太的好强和坚守

去大澳之前听说过很多关于棚屋的故事,听得最多的是殖民、生计、世代繁衍、居无定所等这几个关键词。如今的棚屋已经与诸如此类的传说相去甚远,在大澳,尽管住棚屋的人很多都并不再从事水上生产活动,但棚屋聚居已经成为大澳地理的一部分,对于为什么不搬离岸边,彻底到陆上生活的问题,也许陈太的故事可以解答这些疑问。

陈太在她的铁皮棚屋里。

事实上,拜访陈太原本并不是大澳之行的一部分。但由于打算前往做客的那户棚屋人家临时有事,主人不在,棚屋拜访计划差点搁浅。住棚屋的人多数对陌生人戒备心重,不好打交道,留守的多数是老年人,年轻人大多去九龙谋生,很少回来。之所以说计划差点搁浅,是因为遇到陈太之前,拜访碰了一鼻子灰。被搭讪的老人们多数对跟我们几个年轻人聊天不感兴趣,他们宁愿专心搓麻将或者逗逗大澳成群结队的猫。同伴开玩笑,对他们的形容是:如假包换的老屌丝。

这使得突如其来的到陈太家里做客的机会弥足珍贵。

走过石仔埗路,穿过新基桥,再拐下弯,陈太的家就位于一组铁皮棚屋之间。正是晚饭时间,陈太吃素,一碟炒莲藕、一碟青菜就是她的所有晚餐。这个棚屋加厨房25平方左右,这是她的新家,老棚屋就在对面,已经没人居住。交谈中得知,60多岁的陈太是一个颇为好强的老年人。她说现在习惯一个人住,几个子女都劝说她搬到香港九龙跟他们一起住,她硬是怕妨碍了年轻人的生活而拒绝。

从出生到出嫁,陈太一直住在棚屋里。之前的老屋是木柴搭建的,丈夫死得早,她怕惹闲话(守寡的女人独守祖屋在当地会惹闲话),就自己赚钱新建了现在这个铁皮棚屋。她说她完全有能力养活自己,她这些年靠在大澳寺庙画佛像赚了不少钱(据她说有60多万),然后因为平常喜欢做义工,自己也常常得到义工朋友的照顾。

没住过棚屋的大澳朋友都说,陈太的屋子太吸热,肯定很热。但陈太却表示完全没问题,她记忆中大澳的棚屋生活一直平平淡淡,并没有太多刻骨铭心的往事,连台风天都习以为常。唯一让她心有余悸的是,前些年大澳发生过的大水灾,陈太说大水已经淹到了胸口,她还是坚持不搬离,最后也没事,水退了之后,屋子还是好好的。

胜利虾酱厂:李锦平的故事和他的危机

虽然乘船游大澳可以感受到大澳的水乡风情,但必须上岸走一圈,才能够近距离感受大澳居民的原始生活面貌。从石仔埗街一直往内街走过去,穿过一排排水上棚屋,一阵地道的虾膏气味就随风扑面而来,据说阴霾的天气这种腥臭味更加严重。往前走数分钟,就是胜利虾酱厂了。

以为名噪一时的虾酱厂是有多气派,原来却只是一个城乡接合部式的小卖部加门前一个露天小工场。抵达的那天恰好天气好,厂长李锦平正在抓紧时间晒虾膏,跟他一样黝黑的儿子则在另一边用搅拌机搅拌虾酱。

李锦平正在抓紧时间晒虾膏。

李锦平给我们所讲述的是一个靠海吃海的故事。

在这里经营了六七十年的胜利虾酱厂,目前已改用机器打磨虾酱,但人手生晒的这股风味依然不变,早年的一部电视剧《大澳的天空》便是在此取景。作为大澳“胜利虾酱厂”的第三代传人,李锦平的一生几乎都在这阵阵虾腥味中度过。接近五十年的制作经验,使他对每一个工序,例如虾的挑选、虾与盐的混合比例、甚至宜于捕虾的天气预测,都了如指掌。

淡粉红色的虾酱虽不起眼,却见证了香港人民生活的变化和发展。开始,由于冷藏保鲜技术还未普及,大澳渔民以古法腌制捕获的鲜虾,减慢它们的腐坏速度,慢慢地也才发展为腌制虾酱和虾膏。据说当香港经济仍未起飞前,民众生活艰苦,多数人只能以白饭果腹。虾酱便宜而味美,一小匙虾酱,便令“粗茶淡饭”丰富起来,因此虾酱成为不少草根家庭的“宝物”。

尽管渔业已不再是香港主要的经济支柱,李先生的虾酱生意却仍能持续经营,每年他仍可以卖出的虾酱有四百桶之多。令人颇为担心的是,渔业没落,渔民数量大减,致使银虾(制作虾酱的原材料,内地沿海地区常常用来当粥料配菜)的供应商每年递减,这才是李锦平的虾酱厂所面对的真正危机。在过去三年,银虾的供应已经锐减四成。

大澳的集市依然带着一股浓浓的怀旧味。

交通

先坐地铁到东涌,然后搭乘前往大澳的巴士,一个小时之内可抵达。

其他推荐

大澳文物酒店:新开张的文物酒店,只有9间房间,所有比较难以预订。建筑很漂亮,是原大澳警署,现在的酒店是大澳“活化”计划的一部分。依山傍海,周末则会开放给民众参观,也有导览,房间都保留了原先的职能提示,例如拘留室、值班室、弹孔等。此外,室外电梯很特别,是香港首座斜行式电梯。

地址:大澳石仔埗街(近渡轮码头)

现场2 南丫岛

唯一不变的是阿婆豆腐花

早在五六年前,就接触过南丫岛。那时候,内地也兴起一股“南丫岛热”:很多有钱人把小岛当做香港边上的世外桃源,他们纷纷到岛上居住、开店。几年过去,“南丫岛热”销声匿迹。重游南丫岛,感觉到的变化还是比较明显,比如越来越多的香港人,习惯把家安在岛上,每天坐渡船上下班,甚至越来越多的香港年轻人把工作辞掉,潜身在岛上打零工,搞创作。

炎热的中午时分,南丫岛最热闹的地方便是这家阿婆豆腐花档。

唯一不变的是阿婆豆腐花的味道和口感。Michael杨说:还是一如既往的“滑”。

炎热的中午时分,要说南丫岛最热闹的地方,不是开阔的比基尼海滩,也不是拍档海鲜店和小玩意集市,而是阿婆的豆腐花档。光顾豆腐花档的除了本地人,还有很多外国人以及口音颇浓的台湾地区美眉。唯一的遗憾是豆腐花的主人这一天不在,食客都在打听:阿婆今天怎么不来啊?

阿婆叫程宝,已经七十多岁,是陆丰人,1966年和刘姓丈夫偷渡来到香港,因有亲戚在南丫岛,便在此登船落脚,最初以种菜维生,直至七十年代才开始兼卖豆腐花帮补生活。做豆腐花的重任,其实几十年来都是由阿婆担当,阿公只在旁边帮头帮尾。做豆腐花的技术,是她在乡间跟哥哥学的,如今大部分工序仍依靠人手,唯一进化了的是石磨换成了电磨,省了点力气。

每天清晨七点左右,岛上阿婆豆腐花档对面的石屋响起了工作的声音,那是阿婆和阿公起床做豆腐花的时刻,几十年来,除非下大雨,否则连年初一也不会停息。

几十年过去,阿婆的摊档仍然生意好,可见她的豆腐花并非浪得虚名。据说别人都是前一天晚上浸豆的,但是阿婆担心隔夜的豆味会变淡,宁愿半夜三点起床浸豆,浸完豆再去睡。黄豆要浸四个小时才发胀得刚好,磨出来的豆浆带少许粘稠,特别容易撞豆腐花。

借吃豆腐花的时间,听人讲了阿婆豆腐花的制作秘笈,不知道真假:阿婆的豆腐花,出名在滑。滑的秘诀,原来就在那块阿婆自制的像面粉袋般的布,这布摊开扣在一个悬吊的十字木架上,豆浆倒进,布就坠成一个鼓鼓的大包,人推着木架筛隔,一条幼细的豆浆便从布孔缝里慢慢溢出,布孔绵密,比离心机的钢筛更胜一筹。因为机器的空较疏,会过滤得不干净,豆腐花就不够滑。过滤过的豆浆,阿婆会再煮一次,直至草青味去掉。

南丫岛的海滩,休闲味更浓。

交通

从中环坐船出发,只需半个钟左右。

其他推荐

南丫风采发电站

地址:南丫岛大岭

交通(来源:南方都市报 南都网:中环四号码头搭乘渡轮往榕树湾,由码头往洪圣爷湾方向,步行约30分钟。

南丫岛渔民村

地址:南丫岛索罟湾养鱼区

交通(来源:南方都市报 南都网:可于南丫岛索罟湾公众码头乘接驳穿梭船约1分钟到达。

南岛书虫

不是推荐在这里看书,而是推荐在这里吃饭。这里的素菜很有特色,还量多,比较实在。但周末的中午要提前到,否则很难有位。

地址:离轮渡码头不远

其他离岛推荐

因为状似哑铃而又被称为哑铃岛,是离岛区中人烟最稠密的岛屿。岛上除了有消防局、警局和医院,还设置有学校、公共屋邨和综合大楼等基建。作为香港著名的旅游景点之一,岛上有不少观光名胜,例如有张保仔洞、北帝庙和长洲石刻等等,而渡轮码头沿岸一带则海鲜食肆林立。此外,长洲每年均会举办盛大的太平清醮,这项活动是长洲最大型的传统节目,每次均吸引大批人士慕名参观,这个活动很值得参与。住宿方面,是香港离岛中比较成熟的,在岛上除了有不少青年旅舍和度假屋,还有不少欧美式度假旅馆。

采写:南都记者 陈坚盈 实习生 徐子敏 摄影:南都记者 黄集昊

1304613位粉丝

1304613位粉丝

南方都市报 阅读:

南方都市报 阅读:  微信

微信  新浪微博

新浪微博 腾讯微博

腾讯微博 QQ空间

QQ空间